Di pesisir Arakan–Wawontulap, Sulawesi Utara, pernah beredar sebuah klaim dari salah satu LSM lokal pada tahun 1990-an yang menyebutkan bahwa kawasan ini dihuni hingga seribu individu dugong. Walau klaim tersebut belum pernah terbukti secara ilmiah, keyakinan itu menunjukkan betapa masyarakat setempat menaruh makna khusus terhadap keberadaan dugong di wilayah mereka. Data terbaru memperlihatkan bahwa hamparan padang lamun di kawasan tersebut mencapai hampir dua ribu hektar (Renstra BTN Bunaken 2020–2024), menjadikannya salah satu lokasi penting bagi dugong untuk mencari makan di perairan Sulawesi Utara.

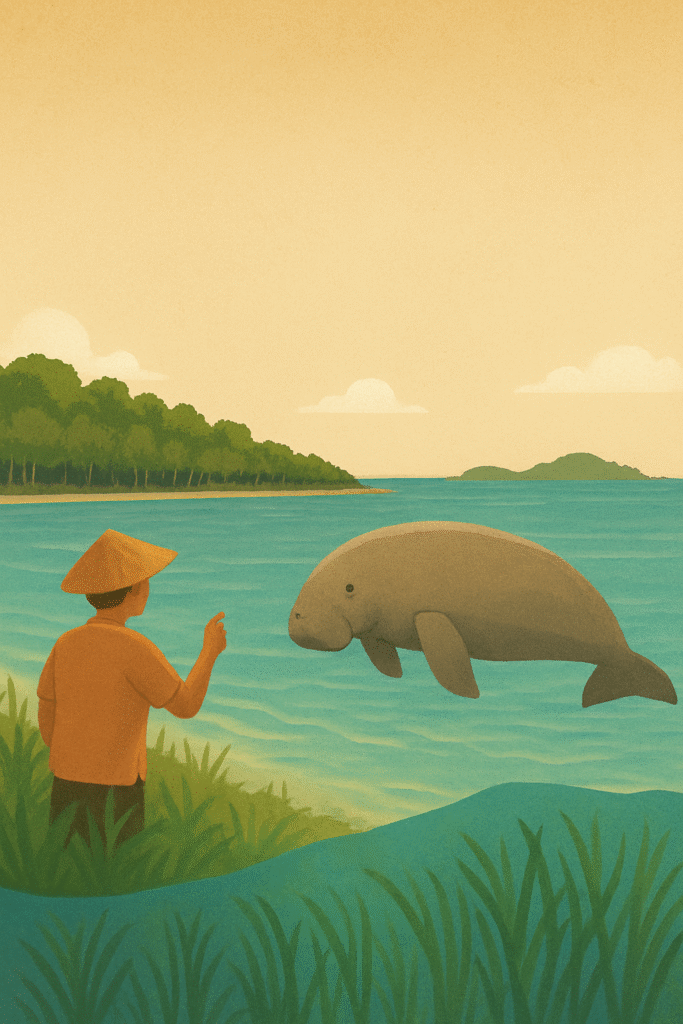

Namun, di balik fakta ekologis itu terdapat hubungan sosial-budaya yang kompleks antara manusia dan dugong. Dalam keseharian masyarakat pesisir, aktivitas nelayan kerap bersinggungan dengan habitat alami dugong. Persinggungan inilah yang menimbulkan pertanyaan reflektif bagaimana manusia dan dugong dapat hidup berdampingan dalam satu ekosistem yang sama?

Manusia, Dugong, dan Ruang Pesisir

Konflik ruang antara nelayan dan dugong muncul karena tumpang tindih pemanfaatan wilayah padang lamun. Dugong bergantung pada lamun sebagai sumber pakan utama, sedangkan nelayan menggantungkan hidup pada area yang sama untuk mencari ikan. Menurut sejumlah nelayan, kehadiran dugong sering membuat ikan menjauh dari area tangkapan, sehingga dianggap mengganggu hasil melaut. Di sisi lain, bagi ekosistem, dugong justru berperan sebagai “penjaga” padang lamun yang menjaga keseimbangan biologis laut.

Pendekatan Etnobiologi menjadi penting untuk memahami relasi ini. Etnobiologi tidak hanya memandang dugong sebagai objek biologi, melainkan juga sebagai bagian dari sistem sosial-budaya masyarakat. Ia menjelaskan bagaimana masyarakat menamai, memahami, dan berinteraksi dengan makhluk hidup di sekitarnya. Melalui pendekatan ini, konservasi tidak hanya dilihat dari sisi ilmiah, tetapi juga dari nilai-nilai dan pengetahuan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Dugong sebagai Simbol Budaya

Di Desa Sondaken Minahasa Selatan, misalnya, seorang tokoh masyarakat menyebut dugong sebagai “tuan tanah”, sebutan yang mencerminkan rasa hormat terhadap satwa tersebut. Istilah ini menggambarkan dugong sebagai penguasa alami laut yang harus dihormati, bukan diganggu. Sebutan itu berdiri berdampingan dengan pandangan ilmiah yang menyebut dugong sebagai “gardener of seagrass”, karena perannya dalam menjaga regenerasi padang lamun. Dalam budaya populer, dugong bahkan sering dikaitkan dengan mitos “putri duyung”, kisah yang mempertemukan manusia dan laut melalui imajinasi kolektif masyarakat.

Ketiga makna ini yaitu lokal, ilmiah, dan mitologis menunjukkan bahwa dugong memiliki posisi unik sebagai makhluk biologis yang juga simbol kultural. Inilah inti dari pandangan etnobiologi, di mana konservasi tidak semata melindungi hewan, tetapi juga merawat makna yang dilekatkan masyarakat padanya.

Menuju Konservasi Berbasis Komunitas

Dari perspektif pengelolaan lingkungan, salah satu langkah strategis adalah mengidentifikasi area hotspot dugong, yaitu wilayah dengan aktivitas makan tinggi yang menjadi inti habitatnya. Dengan mengetahui lokasi-lokasi tersebut, pengelolaan ruang laut dapat dilakukan secara lebih adil area inti dijaga untuk konservasi, sementara nelayan diarahkan ke area tangkap alternatif.

Lebih jauh, pendekatan ini membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis dugong, di mana satwa dapat diamati di habitatnya tanpa mengganggu keseimbangan alam. Ekowisata semacam ini dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya konservasi.

Selain aspek teknis, penguatan pengetahuan ekologis lokal (Local Ecological Knowledge / LEK) juga penting. Informasi dari nelayan mengenai perilaku makan, musim kemunculan, dan perubahan habitat dugong menjadi sumber data berharga bagi penelitian dan kebijakan konservasi. Dengan mengintegrasikan sains modern dan pengetahuan lokal, strategi yang dihasilkan akan lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Konservasi sebagai Dialog Budaya

Pendekatan etnobiologi mengajarkan bahwa konservasi bukan sekadar urusan ekologi, melainkan juga urusan makna dan relasi sosial. Narasi “dugong sebagai tuan tanah” dapat diubah menjadi dasar moral dan norma sosial baru untuk melindungi satwa laut. Melalui pendidikan lingkungan, narasi ini dapat diajarkan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas pesisir.

Dugong, dalam konteks ini, bukan hanya spesies yang dilindungi, tetapi juga simbol keterhubungan antara manusia, budaya, dan alam. Konservasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal justru memberi kekuatan pada gerakan pelestarian itu sendiri, karena ia tumbuh dari rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungannya.

Penutup

Melihat dugong dari perspektif etnobiologi berarti melihat lebih dari sekadar makhluk laut; kita sedang mempelajari hubungan manusia dengan ekosistemnya. Dari makna “tuan tanah” yang hidup di masyarakat, hingga data ilmiah tentang habitat dan perilaku dugong, seluruhnya membentuk mosaik pengetahuan yang utuh.

Filsafat ilmu mengajarkan bahwa pengetahuan ilmiah tidak berdiri sendiri, tetapi perlu berdialog dengan pengalaman manusia. Dalam hal ini, etnobiologi menjadi jembatan antara sains dan budaya, antara laboratorium dan laut, antara ilmuwan dan nelayan.

Dengan memahami dugong bukan hanya sebagai objek konservasi, tetapi juga sebagai subjek dalam narasi budaya, kita membuka jalan menuju konservasi yang berkeadilan, berakar pada pengetahuan lokal, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Penulis : Tonny Imanuel (@tonnyimanuell)

Editor/Redaktur : Aksararaya