Oleh: Dani Manik

Ketika mendengar kata “anarki” atau “anarkisme”, banyak orang segera membayangkan ledakan bom, aksi terorisme, dan kekacauan tanpa hukum. Anarki dianggap sebagai kondisi di mana manusia bertindak semaunya, tanpa kendali moral atau rasionalitas. Namun, seperti yang dikemukakan Peter Marshall dalam bukunya Demanding the Impossible: A History of Anarchism, gambaran-gambaran tersebut bukanlah deskripsi objektif, melainkan “hantu” yang hidup di kepala para penguasa dan aparat hukum. Mereka mencerminkan ketakutan dan prasangka, bukan realitas dari apa itu anarkisme.

Gambaran umum masyarakat pun tidak jauh berbeda. Dalam bahasa sehari-hari, istilah “anarkis” kerap disematkan pada pelaku kekerasan atau pengacau. Namun, jika kita menyelami lebih dalam, anarkisme dalam pengertiannya yang paling luas justru bertolak belakang dari stereotip tersebut. Anarkisme adalah suatu aliran filsafat politik, ideologi, dan praktik sosial yang berfokus pada penolakan terhadap dominasi hierarkis dan penegasan atas kebebasan serta kerja sama sukarela antar individu.

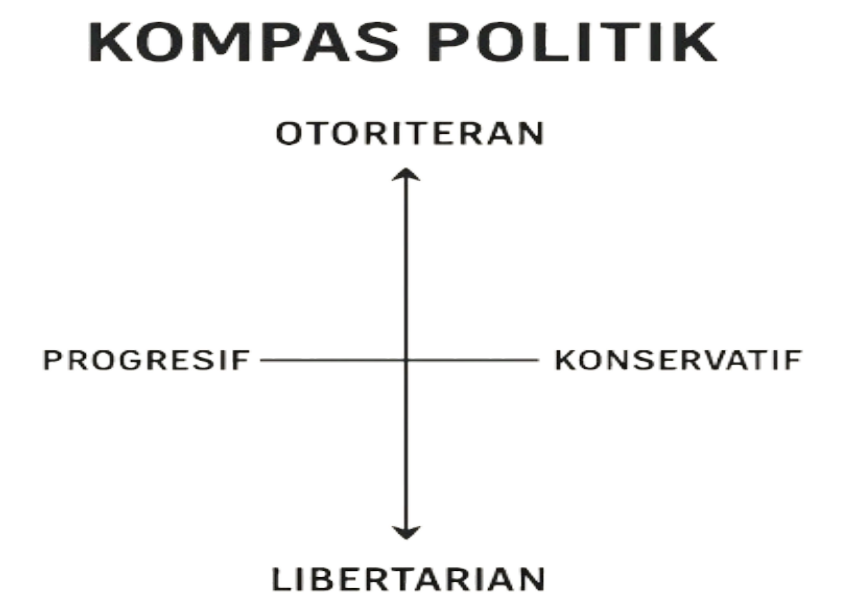

Mari kita bayangkan sebuah political compass dengan sumbu vertikal yang menggambarkan relasi terhadap otoritas (dari otoritarian ke libertarian) dan sumbu horizontal yang menunjukkan orientasi sosial (dari konservatif ke progresif). Dalam peta ini, anarkisme menempati posisi kiri bawah: progresif dan libertarian. Ia menghendaki kebebasan individu dan pembebasan sosial, serta menolak penindasan struktural dalam segala bentuknya baik oleh negara, kapital, maupun institusi hierarkis lainnya.

Anarki Bukan Tanpa Aturan

Secara etimologis, istilah anarki berasal dari bahasa Yunani kuno anarkhia yang berarti “tanpa pemimpin.” Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa ketiadaan pemimpin tidak serta-merta berarti ketiadaan keteraturan. Ketiadaan penguasa bukan berarti masyarakat akan saling mencabik. Bahkan, Peter Kropotkin, dalam karyanya Mutual Aid: A Factor of Evolution, berargumen bahwa kerja sama dan solidaritas adalah kecenderungan alami manusia.

Pierre-Joseph Proudhon, pemikir Prancis abad ke-19 dan orang pertama yang menyebut dirinya “anarkis,” bahkan menyatakan bahwa “Anarchy is Order” yang artinya anarki adalah keteraturan. Ia membayangkan masyarakat yang tersusun atas kelompok-kelompok kecil, atau komune, yang terbentuk secara sukarela berdasarkan kebutuhan bersama. Setiap keputusan diambil melalui demokrasi langsung tanpa perwakilan, tanpa pemilihan umum, dan tentu saja tanpa paksaan.

Lalu bagaimana jika masalah yang dihadapi berskala lebih besar? Proudhon menawarkan konsep Pakta Federal, di mana komune-komune tersebut saling bekerja sama berdasarkan kesepakatan, bukan dominasi. Prinsip federasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Mikhail Bakunin dan Kropotkin, hingga pada era modern oleh Murray Bookchin melalui gagasan munisipalisme libertarian konsep tentang demokrasi langsung berbasis komunitas yang terdesentralisasi.

Dari Teori ke Praktik Rojava dan Zapatista

Gagasan Bookchin tentang desentralisasi dan ekologi politik menginspirasi Abdullah Öcalan, tokoh Partai Buruh Kurdistan (PKK), yang kemudian merumuskan model konfederalisme demokratis. Dalam konteks perang sipil Suriah, gagasan ini diwujudkan dalam pembentukan wilayah otonom Rojava. Rojava tidak mendeklarasikan diri sebagai negara, namun menyusun struktur demokrasi akar rumput berbasis majelis warga. Konsep serupa juga dijalankan oleh gerakan Zapatista di Chiapas, Meksiko, yang mendirikan ribuan dewan otonom tanpa perwakilan tetap, melainkan langsung dari rakyat.

Kedua contoh ini memperlihatkan bahwa anarkisme bukan sekadar utopia dalam teks, tetapi bisa diterapkan secara nyata dalam situasi politik yang kompleks dan penuh konflik. Mereka membuktikan bahwa demokrasi tidak harus berjalan dari atas ke bawah, tetapi bisa tumbuh dari bawah ke atas, dari rakyat langsung.

Anarkisme sebagai Tradisi Praktis

Berbeda dengan Marxisme yang berkembang kuat di dunia akademik dan teoritis, anarkisme lebih menekankan pada praktik. Tradisi anarkis sering kali tidak dinamai berdasarkan tokoh, melainkan berdasarkan prinsip atau bentuk aksi: ada anarko-komunis, anarko-sindikalis, insurrectionist, hingga platformis. Para anarkis juga cenderung terlibat dalam riset antropologis, mencari inspirasi dari praktik sosial yang telah hidup di masyarakat adat dan komunitas marjinal.

David Graeber, salah satu antropolog dan anarkis terkemuka, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti gotong royong, pengambilan keputusan bersama, dan asosiasi sukarela telah lama ada dalam sejarah manusia. James C. Scott, dalam The Art of Not Being Governed, meneliti komunitas non-negara di wilayah pegunungan Zomia (Asia Tenggara) yang secara sadar menolak kekuasaan negara. Di Indonesia, Bima Satria Putra melalui buku Dayak Mardaheka dan Anarki di Alifuru mendokumentasikan praktik-praktik masyarakat adat yang memiliki corak anarkistik, seperti sistem federasi kampung dan pengambilan keputusan kolektif.

Mutual Aid dan Aksi Langsung

Prinsip penting lainnya dalam anarkisme adalah mutual aid kerjasama sukarela untuk kepentingan bersama. Konsep ini bukan sekadar nilai etis, melainkan landasan organisasi sosial. Kropotkin yang berlatar belakang zoologi menunjukkan bahwa spesies yang bekerja sama cenderung lebih bertahan hidup. Dalam konteks manusia, mutual aid bisa diwujudkan dalam bentuk dapur umum, perpustakaan jalanan, pasar gratis, dan sekolah rakyat.

Sementara itu, aksi langsung (direct action) adalah cara politis yang dilakukan tanpa perantara dan tanpa meminta legitimasi dari otoritas. Ini bukan semata tentang demonstrasi, tapi juga tentang membangun alternatif seperti membuat perpustakaan saat negara gagal menyediakan pendidikan, atau membendung pembangunan yang merusak lingkungan ketika negara justru memfasilitasi perusakan.

Anarkisme dan Kekerasan Menjadi Klarifikasi Penting

Salah satu tuduhan paling umum terhadap anarkisme adalah bahwa ia identik dengan kekerasan. Tuduhan ini perlu dipertimbangkan ulang. Dalam masyarakat yang secara struktural bergantung pada kekerasan baik melalui aparat keamanan, perampasan ruang hidup, maupun ketimpangan sosial menyematkan kekerasan hanya pada kelompok anarkis justru menyesatkan.

Anarkisme memang mengakui bahwa masyarakat harus punya kapasitas untuk membela diri, tetapi itu berbeda dari meromantisasi kekerasan. Errico Malatesta, seorang pemikir anarkis Italia, pernah mengatakan bahwa seorang budak selalu punya hak moral untuk membela diri dari penindasnya. Namun, sebagian besar teks anarkis justru menekankan bahwa kekerasan bukan metode yang efektif, dan bahwa aksi-aksi yang membangun lebih berdaya jangka panjang daripada kekerasan yang merusak.

Anarkisme sebagai Jalan Menuju Keteraturan

Pada akhirnya, anarkisme bukanlah tentang kekacauan, melainkan tentang keteraturan yang lahir dari kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Ia menolak dominasi, tetapi tidak menolak organisasi. Ia menolak negara, tetapi tidak menolak komunitas. Ia menolak kekuasaan yang memaksa, tetapi tidak menolak kebebasan yang saling menopang.

Harapannya, setelah membaca ini, kita tidak lagi sembarangan memberi label “anarkis” pada setiap bentuk kekacauan atau kekerasan. Sebaliknya, mari kita lihat bahwa di balik kata yang selama ini dianggap mengancam, ada sebuah visi alternatif tentang bagaimana manusia bisa hidup bersama: bebas, setara, dan teratur tanpa paksaan.

Editor: Aksara Raya